Los materiales estudiados durante los ejercicios 2009-2010 y 2010-2011 fueron los cultivares Puebla, Nayarit, Regional 1 y Regional 2

Los materiales estudiados durante los ejercicios 2009-2010 y 2010-2011 fueron los cultivares Puebla, Nayarit, Regional 1 y Regional 2

En Sinaloa, el cultivo de jamaica es muy reducido, y en su mayoría solo se cultiva a manera de traspatio, con una superficie de 36.5 hectáreas, de las cuales 30 hectáreas, están ubicadas en el municipio de Culiacán y el resto en Rosario y Escuinapa.

A pesar de considerarse en Sinaloa como un cultivo de traspatio, representa una buena alternativa económica para los productores, debido a la creciente demanda que está adquiriendo en el mercado nacional y de exportación.

Respondiendo a esta posibilidad, Fundación Produce Sinaloa, A. C., a través de su Consejo Consultivo zona sur, apoya durante el ejercicio 2011-2012 el proyecto Trasferencia del paquete tecnológico para la producción de jamaica en el sur de Sinaloa, cuyo objetivo primordial es capacitar a los productores para la producción de jamaica.

En el presente ejercicio 2011-2012 ya se establecieron tres lotes demostrativos distribuidos en: Campo Experimental de Fundación Produce Sinaloa y Pozos Labrados en el municipio de Rosario y en Copales, Escuinapa.

Con dichos lotes se pretende transferir el paquete tecnológico para la producción de jamaica.

Se apoyará por tercer año consecutivo a un proyecto de jamaica

El proyecto Validación de cultivares de jamaica con potencial productivo para el sur de Sinaloa, se apoyó durante los ejercicios 2009-2010 y 2010-2011. Los materiales estudiados fueron: Puebla, Nayarit, Regional 1 y Regional 2.

Los resultados obtenidos fueron alentadores, ya que se alcanzó un rendimiento promedio de cáliz seco de 900 kilogramos por hectárea (kg/ha).

La variedad Regional 2 presenta problemas de germinación, teniendo un porcentaje de 70 %, por lo que se deben depositar dos semillas por cavidad para posteriormente realizar un raleo.

En los primeros dos meses de establecidos los cultivares, la variedad criolla Regional 2, presenta un desarrollo vegetativo superior sobre las demás variedades, pero después se observa una detención en su crecimiento (1.15 metros), por lo que al finalizar la evaluación el cultivar Nayarit fue el que alcanzó el mayor desarrollo vegetativo (1.70 metros).

La variedad criolla Puebla y la Regional 2, se han identificado como precoces ya que comienzan a florear a mediados de octubre; y las variedades Nayarit y Regional 1 son tardías, ya que florean hasta finales de noviembre.

Paquete tecnológico para el establecimiento de jamaica en el sur de Sinaloa

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

La jamaica se puede cultivar en clima tropical y subtropical, a una altura de 0 a 1400 metros sobre el nivel del mar; requiere una temperatura de 22 a los 25 grados centígrados (°C), y una precipitación anual de 500 a 1000 milímetros.

La jamaica se desarrolla bien en diferentes tipos de suelo, aun en suelos con baja fertilidad, pero el más indicado es el suelo franco con fertilidad moderada, para evitar que la planta crezca demasiado y así obtener el mayor número de cálices. Se adapta bien a terrenos accidentados, con buen drenaje.

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Se realizó un barbecho y después un rastreo, pero como el suelo estaba muy compactado, se complementó con un subsoleo, para facilitar a la planta un buen desarrollo radicular y un buen anclaje. Se realizaron los surcos a una distancia de 1.2 metros entre ellos. Costo: 1400 pesos (29 de junio de 2011).

SELECCIÓN DE LA SEMILLA

Para elevar el porcentaje de germinación, se seleccionó semilla, procurando quitar las quebradas, mal formadas e inmaduras (4 de julio de 2011).

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS CHAROLAS

Inicialmente se lavaron las charolas con detergente, seguido de un enjuague con agua, para después sumergirlas en una solución con yodo (al 5 %), para garantizar su desinfección (5 de julio de 2011).

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y GERMINACIÓN DE LA SEMILLA

Para la preparación del sustrato se empleó: un saco de Peat moss, medio saco de vermiculita y 20 kg de jall, con el fin de mejorar la aireación del sustrato, lo que favorece la germinación y el desarrollo radicular de la planta. Después, se mezcló y agregó agua hasta alcanzar la saturación; se llenaron las charolas de sustrato y se colocó una semilla en cada cavidad. Las charolas sembradas se apilan y se cubren con un plástico, creando así una atmósfera controlada que evita el descenso de la humedad relativa, por lo que el sustrato permanecerá húmedo dándole así las condiciones que requiere la semilla (6 de julio de 2011).

GERMINACIÓN DE LA SEMILLA

Las semillas germinaron a los dos días de haberse sembrado en las charolas, se obtuvo 90 % de germinación.

TRASLADO DE LAS CHAROLAS AL INVERNADERO

Previamente se acondicionó el invernadero, con malla sombra (70 %), lo que le aporta la luz necesaria a la nueva planta y evita que se quemen las primeras hojas (9 de julio de 2011).

RIEGO

Se regaron las plántulas cada tercer día en los días nublados de la primera semana, ya que la jamaica en esta etapa es susceptible a ser atacada por hongos del género Phytophthora. Desde la segunda semana hasta los 25 días, las plántulas se regaron diariamente.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLÁNTULA

Una vez que germina la semilla y emerge la plántula del sustrato, los primeros cinco días son críticos, ya que es atacada por hongos del género Phytophthora, los cuales ocasionan pudrición en el tallo. Este problema se controló al aplicar Tecto 60 o Captan, a una dosis de 10 gramos por litro (g/L) de agua; se debe procurar esparcir el producto en toda la plántula una vez al día hasta notar la disminución del daño, el cual se observó que finaliza con la aparición de la primera hoja verdadera, más o menos a los seis días de haber germinado la semilla (12 de julio de 2011).

FERTILIZACIÓN DE LA PLÁNTULA

Se fertilizó al quinto día, de forma foliar, y después cada tercer día, con complejo cristalizado NKS (nitrógeno, potasio y azufre: 12-0-46) a una dosis de 10 g/Lde agua (17 de julio de 2011).

CONTROL DE HORAS LUZ

Se utilizó malla sombra (70 %). La malla sombra se empezó a quitar al quinto día, con el siguiente horario: a las 4:00 p.m. se retiraba y a las 9:00 a.m. se volvía a instalar, con el fin de evitar un crecimiento precoz y el posterior acame de la plántula.

TRASPLANTE DE LOS CULTIVARES DE JAMAICA

Se estableció una parcela demostrativa con los cuatro cultivares de jamaica en los terrenos de Fundación Produce Sinaloa A.C. por la carretera a Chametla km 5.6, en el municipio de Rosario, Sinaloa, México. La distancia entre surcos fue de 1.2 metros, y entre plantas de 0.3 metros. La época de trasplante se recomienda a principios de julio con las variedades tardías, y a principio de agosto con las variedades tempranas, para hacer una siembra escalonada, lo cual será una ventaja en la época de cosecha (11 de agosto de 2011).

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

En cuanto a plagas, se observó que a los cuatro cultivares de jamaica en la etapa inicial de su desarrollo son atacados por hormigas, las cuales se comen las hojas y tallos tiernos de la planta. Para su control se usó una dosis de polvo para hormigas, Paratión metílico (5 kg/ha). Se observó la presencia de plagas defoliadoras (larvas de lepidópteros y escarabajos, como la diabrótica) para ellos se realizó una aplicación foliar de Lorsban a una dosis de 1 mililitro por litro (mL/L) de agua (30 de agosto de 2011).

DESHIERBE MANUAL

Se realizó un deshierbe manual, para retirar la maleza que se encuentra entre las plantas (3 de septiembre de 2011).

FERTILIZACIÓN

Se aplicó una fertilización con NPK, suministrando 350 kg/ha de Triple 17, con el fin de favorecer el crecimiento vegetativo, dar vigor a la planta y fortalecer el sistema radicular. La aplicación se puede realizar durante la escarda, mediante la adaptación de una manguera con embudo en el implemento agrícola, si no se cuenta con una fertilizadora (7 de septiembre de 2011).

ESCARDA

Se labraron los cultivares, siendo necesario realizarlo con bestia debido al exceso de lluvias y a que el terreno imposibilitaba la entrada del tractor. El terreno dio piso y el tractor pudo entrar, cultivando así la jamaica (23 de septiembre de 2011). La tercera escarda de realizó el 6 de octubre de 2011.

DESHIERBE MANUAL

Se realizó un deshierbe manual, con el fin de retirar la maleza que se encuentra entre las plantas (7 de octubre de 2011).

RIEGO DE AUXILIO

Debido a que las lluvias terminaron a finales de septiembre de 2011 fue necesario aplicar dos riegos rodados a los cuatro cultivares de jamaica, en las siguientes fechas: el primero el 21 de octubre y el segundo el 9 de noviembre. Aplicando una lámina de riego, en ambas fechas, de 232 mil 108 L/ha, resultado obtenido de multiplicar el gasto volumétrico (30 mil 638.3 litros por hora) de la bomba de 5 HP, por el tiempo necesario (7.57 horas) para regar una hectárea de jamaica. Para estimar el tiempo necesario, se observó físicamente el suelo, el cual se encontraba plenamente saturado de agua.

FERTILIZACIÓN

Se fertilizaron los cultivares de jamaica durante el primer riego de auxilio, aplicando la siguiente dosis: urea, 75 kg/ha; nitrato de magnesio, 15 kg/ha; nitrato de calcio, 15; NKS, 15 kg/ha; y microelementos (pequeñas cantidades de ciertos elementos que las plantas utilizan en su nutrición), 0.75 kg/ha. Esto, con el propósito de favorecer el crecimiento vegetativo, la fotosíntesis, el sistema radicular y la floración (21 de octubre de 2011).

MEDICIÓN DE NÚMERO DE CÁLIZ

Para la medición del número de cáliz se realizó un muestreo al azar. Se efectuó en dos fechas, debido a que se observó diferencia en las fechas de floración de cada cultivar. Se realizó la medición del número de cáliz para el cultivar Puebla y Regional (2), obteniendo 278 cálices para el primer cultivar y 205 para el segundo cultivar evaluado. Son los únicos que presentan floración a esta fecha, debido a que son más precoces con respecto a los cultivares Nayarit y Regional 1 (14 de noviembre de 2011).

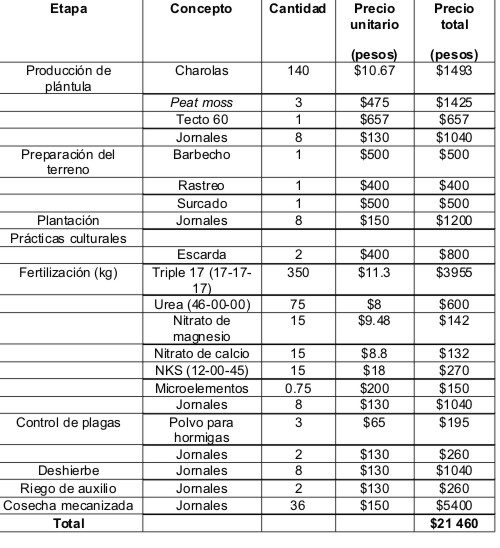

Cuadro 1. Costos de producción para el cultivo de jamaica y costos por hectárea (noviembre de 2011).

Información proporcionada por Luciano Pérez Valadez, responsable del proyecto y perteneciente al Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa.

Se proponen nuevas combinaciones con las líneas sobresalientes establecidas el ciclo 2010-2011

Se proponen nuevas combinaciones con las líneas sobresalientes establecidas el ciclo 2010-2011

RC-1002-L, Ciano-Lin, Ciano-Ol y RC133 son las variedades más sobresalientes de cártamo para Sinaloa, con buena resistencia a enfermedades

RC-1002-L, Ciano-Lin, Ciano-Ol y RC133 son las variedades más sobresalientes de cártamo para Sinaloa, con buena resistencia a enfermedades Con esta transferencia de tecnología se intenta aumentar los rendimientos de sorgo de 0.9 t/ha a 3.5 t/ha, y que se adopten las variedades Sinaloense-203 y Gavatero-202 en el centro del estado

Con esta transferencia de tecnología se intenta aumentar los rendimientos de sorgo de 0.9 t/ha a 3.5 t/ha, y que se adopten las variedades Sinaloense-203 y Gavatero-202 en el centro del estado Proyecto plantea seguir transfiriendo la tecnología para el control de la mastitis en ganado bovino

Proyecto plantea seguir transfiriendo la tecnología para el control de la mastitis en ganado bovino

Terra-77, Eva, Turinoca, Ostimuri, Antagota, Pachaqueño Sonora, Río Mayo y Río Yaqui son las variedades estudiadas

Terra-77, Eva, Turinoca, Ostimuri, Antagota, Pachaqueño Sonora, Río Mayo y Río Yaqui son las variedades estudiadas